このページは、これからトラウトのルアーフィッシングを始めてみたいと思っておられる人のために、ごく基本的な釣りに対する考え方や最低限必要なタックル(道具)について紹介しています。ある程度の渓流釣りの経験のある方は、フィールド別の手引書へお進み下さい。 1.トラウトルアーフィッシングとは 1-1.本手引書の扱う対象魚と棲息地域 この手引書(「季節の釣り」内の全ての文書)は、ルアー(疑似餌)を使って日本国内の渓流・源流・湖・ダム湖などで釣りをする方法について説明します。対象となる釣魚とその棲息地域は以下の通りです。

上記以外に下記のルアーフィッシングの対象魚がありますが、ここでは扱いません。 サクラマス(降海型ヤマメ)、サツキマス(降海型アマゴ)、イトウ、オショロコマ、カラフトマス、 サケ、ウグイ、カワムツ、ハヤ、ハス、鯉、鮒、ブラックバス、なまず、雷魚、ブラウン、ブルック、 その他の外来鱒類、及び海洋性の魚食魚 又、この手引書では、多くの魚を釣るよりも、大型の魚を如何にして釣り上げるかに重点を置いて記述します。また、東北でのイワナの釣り方について、特に詳しく述べています。 1-2.釣り場 ルアーフィッシングの釣り場は大きく分けて2つあります。判り易くするために、この手引書の中では以下の2つの言葉を定義しておきます。 (1) 流水域: ミノーやスピナーに向く釣り場 渓流の餌釣りで狙うポイントとほぼ同様の場所。「ヨレ」つまり水流が複雑にからみ合い水面に波ができている様な場所を言います。流水域ではミノーかスピナーを使って釣ります。ヨレがルアーに複雑な動きを与え、魚を誘います。ごく普通の渓流・源流・藪沢などがこの釣り場になります。 (2) 止水域: スプーン・ミノー・ジグに向く釣り場 流れの少ない渓流の大淵、渇水時の渓流、ダム湖や湖など。水の流れが少ないか全くない場所で、水面が平な場所を言います。止水域では主にスプーンかミノーを使って釣ります。湖の様に非常に広いポイントでは、ジグを使う事もあります。 1-3.著者の釣行した地域 この手引書は、私が転勤を重ねながら、近畿・中部・北陸・北関東・東北を釣り歩いて得た経験を元に記述しています。従って、上記以外の地域については、地域差が生じる可能性があります。又、上記の地域内でも水温、渓相、餌の状態などが異なり、釣り方もそれに応じてかなり異なります。これについては、随時本文中で説明します。 2.ルアーフィッシングの特徴 他の釣り方(餌釣り、フライ、テンカラ)と比べたルアーフィッシングの利点と欠点を考えます。 2-1.ルアーフィッシングの利点 (1) 大物釣り 渓流においては、他の釣り方に比べ、大物の釣れる確率が格段に高い釣りです。湖・ダム湖では陸上から大型の渓魚を釣る手段は他にほとんどありません。 (2) 能動的な釣り、攻めの釣り 自分の足でポイントを次々に攻略し能動的に食わせる釣りです。「待ち」「他人本意」の部分は余りありません。自分の考え・力が、より釣果に反映され易い釣りです。 2-2.ルアーフィッシングの欠点 (1) 数釣りには向かない 条件次第では餌釣り等よりも尾数の出る場合がありますが、通常、尾数では餌釣りなどには敵いません。尾数を競う釣りを好む釣り人には向きません。 (2) プレッシャーに弱い 渓流や源流では、餌釣りの様に何度も魚がアタックしてくる事は稀です。又、渓流・源流で釣り人が歩いた後は、ほとんど釣りになりません。 2-3.他の釣方との比較概念図(イワナ・ヤマメ)

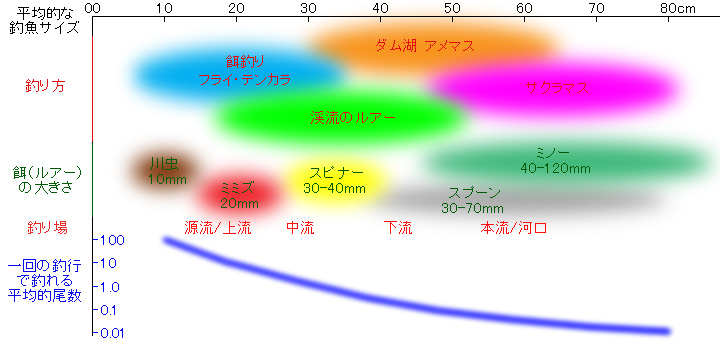

「大物は大きな餌で釣れ」という漁師の格言がありますが、渓流釣りにおいても大物を狙って釣るためには、より大きな餌を使うべきです。この点では、小さな餌を扱う餌釣り、テンカラ、フライ等では大変不利と言えます。ルアーフィッシングが大物釣りに向く理由はここにあります。しかし、94年における釣果の分析結果から、釣魚のサイズが10cm大きくなる毎に、釣れる確率は約1/10になる事が判明しており、大物になればなるほど、尾数は級数的に減る事になります。 3.釣りに出掛ける前に 3-1.大自然と遊ぶ 釣りは大自然を相手にする遊びです。常に「大自然に遊んでもらっている」という感覚を忘れない様に心掛けて下さい。 (1) 源流部での豪雨の中の釣り等、無理な釣行は絶対に控えて下さい。 (2) 自然破壊となる様な行為は、厳に謹んで下さい。 (3) 早朝の釣りが多く、車の運転には十分気を付けましょう。 3-2.釣りのマナーを守って下さい (1) 上流に向かって登りながら釣り場を変えて行く渓流・源流釣りでは、他の釣り人のすぐ上流に 入渓するのは、その釣り人の釣り場を奪う事になります。下流に入るか、別の渓へ移動して下さい。 (2) ゴミ問題を考える様にして下さい。原則として、持ち込んだ物は全て持ち帰って下さい。 3-3.リリース(再放流)サイズ 資源の豊富な海釣りなどの対象魚と異なり、渓流や湖の渓魚は資源に限りがあります。釣れた魚は可能な限りリリースされることを強くお勧めします。どうしてもキープ(持ち帰ること)されたい場合には、まず最初にご自分のリリースサイズを決めて下さい。法的には大部分の河川で12cm〜15cmをリリースサイズと決めていますが、多くの釣り人は20〜30cm程度をリリースサイズとされている様です。竿などにリリースサイズを測るための目印を付けておくと便利です。 3-4.研究心を持ちましょう 科学的な研究心を持つ様に心掛けましょう。例えば、水温、気温、気圧、水量、透明度、外界の明るさ等、釣果を左右する要素をできるだけ数値化し、かつ関連付けて考える癖を付けましょう。科学的な研究心を持つ事は、渓流釣りをより楽しいものにしてくれます。しかし、余り硬く考え過ぎる必要はありません。釣り人は漁師ではありませんから、あくまで趣味の範囲で研究して下さい。 3-5.釣果と地域差・釣法 釣魚の大きさや尾数には地域差があります。棲息環境やその地域の釣り人口によって魚の平均サイズや尾数が大幅に変わります。又、餌釣り/フライ/テンカラなど、釣法が異なれば当然、平均サイズや尾数は異なります。同一場所で同一の釣法で開催される釣り大会等を除けば、絶対的な魚の大きさや尾数が釣り人の腕前や魚の価値を表す訳では決してありません。 3-6.釣りの楽しみ この手引書では便宜上「如何に大物を釣り上げるか」に主眼をおいて記述していますが、釣りの楽しみは釣果だけで測られるものでは決してありません。 (1) 魚との駆け引き (2) 大自然に触れる楽しみ (3) ストレスの解消 (4) 魚を食べる楽しみ (5) 釣果を自慢する楽しみ (6) 仲間を作る楽しみ 他にも色々な楽しみ方が考えられますが、釣果はそのごく一部の要素でしかありません。釣り人は釣果の善し悪しだけで楽しさを規定してしまいがちですが、釣りの楽しみはあくまでその釣り人の満足度によって量られるべきである事を自覚しましょう。 4.トラウトルアーフィッシングの基本的なタックル(道具) 4-1.渓流と湖のタックル トラウトの釣りを極めて行くと、おのずとフィールドに合ったタックルが欲しくなってくるものですが、まずはごく普通の渓流でトラウトを釣ってみたいと言う人のために基本的なタックルを紹介します。最近は小型のルアーが多く出回る様になり、湖や堰堤の釣りでも、渓流用のタックルでカバーできてしまう場面が多くなってきています。 なお、より詳細なタックルの情報については、それぞれのフィールドについての手引書に記載していますので、そちらをご覧下さい。また、実際のタックルの写真については「私のタックル紹介」をご覧下さい。 4-2.最低限必要なタックル 4-2-1.ロッド(竿) ロッドは、5〜6フィート長の先調子(先端付近が良く曲がる)の渓流用ウルトラライト(UL)ルアーロッドが最適です。ブラックバス用のULロッドが数多く出回っていますが、バス用のULは竿が硬く、渓流用のミディアム(M)かミディアムライト(ML)に相当しますので、適当ではありません。竿が堅いと、魚がヒットした瞬間にバレ(鉤が外れる)やすく、また、ルアーを投げる(キャスティングする)場合にうまく飛距離をコントロールできません。 餌釣りの場合はロッドにかかる負荷も相当なものですし、複雑な構造をした高価な材質を選ぶ必要が出てきます。しかし、ルアーフィッシングの場合は、材質についてそれほど気にする必要はありません。ごく普通のカーボンロッドで問題ありません。自分で振ってみて、飛距離と方向のコントロールが良いものを選ぶべきです。 ダム湖・湖や堰堤プールでの釣りでは、飛距離を稼ぐために、中調子でもう少し長めかつ硬めのロッドを選びます。7〜8フィート長のライト(L)かミディアムライト(ML)を薦めますが、渓流用を流用することも可能です。流通価格は、渓流用・湖用ともに、廉価版で数千円、最多流通帯の製品で\10,000-30,000程度です。 4-2-2.ルアー(疑似餌) 流水域では、ミノーまたはスピナーを主に使用し、止水域では、スプーン、ミノー又は時にジグを使用します。小型のミノーが数多く出回っていて、5cm前後のミノーだけで、渓流から源流・湖まで、ほとんどをカバーできる様になってきています。止水域で虹鱒を狙う時に限り、プラスチックワームを使用することもあります。ミノーはナチュラルカラー(ヤマメやハヤの色合いのもの)、スピナー・スプーンでは、色は銀、金、青又は緑、黒の4種があれば十分です。価格は一個当たりの流通価格です。

(1) ミノー 多くはプラスチックや木製の、小魚の形に似せたルアー。\1,000-3,000 3〜6cmが最適。フローティング(浮く)・サスペンド(中層で止まる)・シンキングタイプ(沈む)がある。流水域ではサスペンドかシンキング、止水域ではヘビーシンキングタイプ(概ね5g以上のもの)を主に使う。最近は底に定位する大物を釣り辛いフローティングタイプは余り使われなくなってきている。 (2) スプーン 食事に使うスプーンの先の様な形をした、一枚の金属板でできたルアー。\400-1,000 2〜5gが最適。よく沈むため、主に非常に深い釣り場で使用する。ヤマメルアー、ハスルアー、チヌークなど。 (3) スピナー ブレードと呼ぶ金属製の羽根が水中で回転し魚を誘うタイプのルアー。\300-800 2〜5gが最適。比較的浅い流水域で威力を発揮する。代表的な製品は、ブレットン、メップスなど。 (4) ジグ スプーンと同じく金属板でできているが、湾曲が無く重いもの。\300-800 5〜10gが最適。重くて沈降速度が速く飛距離も稼げるため、非常に深いダム湖や湖で稀に使用する。メバル釣り用のものを流用するのが便利。 (5) ワーム 主にブラックバス釣りに使用するルアーで、プラスティック等で作られている。\30-200 4cm迄の小型のものが最適。ニジマス以外では殆ど釣れません。トラウトワームや、バス用の小型のものなど。 4-2-3.ライン(道糸) ラインは通常、細い程よく釣れますし、飛距離もでます。又、水の抵抗が少なくなり、水中でのルアー操作もし易くなります。しかし、あまり細いと大物が掛かった場合にライン切れを起こし易くなりますし、また根掛かり時のルアーの損失も問題となります。渓流ではナイロン製又はフロロカーボン製の6ポンドテスト[lb](1号)前後のものが適当です。ダム湖や湖では、大物に備えて9ポンドテスト(1.2号)前後のものを使用します。 また、1号程度のPEライン(高高分子量ポリエチレン)の先端1m程度に上記と同様のナイロン製又はフロロカーボン製ラインをリーダー(先導するライン)として連結し、使用する方法も最近は多くなりました。PEは強度が非常に強く1号でもナイロンラインの2.5号程度の強度があります。また、PEはすべり抵抗が非常に少なく、ナイロンと比べるとルアーの飛距離が1.5倍程度も良く飛びます。しかし、熱には弱く、またリーダーと連結しなければならないなど、欠点もあります。 ルアー専用ラインを使用せずに、ハリスを使用する方法もあります。3号程度の太いラインをリール下部に巻き、先端部に50m程度の1号前後のハリスを連結して使用します。通常、ハリスには最も強度の高い素材が使われており、引張・連結強度が専用ラインより高い場合が多いのですが、撚れには余り強くありません。 リールのドラグをうまく利用する事で、6ポンドテスト(1号)でも50cm強のイワナや虹鱒を釣り上げることが可能です。フロロカーボン製のラインは撚れ(よれ)に強くありませんので、スピナーを使用する場合は数十回キャストする度に先端部を30cm程度カットしながら使用します。 流通価格は、ナイロン製200m巻のもので\500-2000程度。PE製100m巻で\1,500〜3000程度、ハリスは50〜60mとなっていて、\800-2500程度です。 4-2-4.リール スピニング、スピンキャスト(クローズドフェイス)のいずれも使用できますが、通常はスピニングリールを使用します。正確なルアーコントロールを得るためにはスピンキャストが最適ですが、最近は高性能のものが販売されなくなってしまい、残念です。軽いルアーを使う渓流では、ベイトリールは飛距離が出にくいため適当ではありません。

リールはドラグ性能の良いものを選ぶべきです。又、釣りを始める直前に、常にドラグの調整をして下さい。ドラグが強過ぎるとライン切れを招き、弱過ぎると魚をバラしてしまう事が多くなります。価格は、廉価版から高級品まで非常に幅が広く、\2,000-\100,000程度の開きが有ます。一般的な渓流での釣りを考えると、\15,000前後の物でも十分です。 4-2-5.ウェーダー(腰/胸までの長靴) なくても釣りは可能ですが、ウェーダーは行動範囲を大幅に広げてくれます。人口の多い釣り場では、ウェーダー無しで入溪できる様な場所では、殆ど何も釣れません。特に薮の多い渓流では必需品となります。下半身をいろいろな危険から守ってもくれます。通常、胸までのゴム引きナイロン製の物を使用します。色は暗緑色〜茶色の物を選んで下さい。明るい色のウェーダーは、釣果を落とします。靴底はフェルト製のものが最適です。 流通価格は、\5000-15,000。フローター使用時にはネオプレン製のものを使用します。最近は少なくなりましたが、靴底にリベット(金属製の錨)が付いたウェーダーは、歩く時に金属音がするので、避けて下さい。夏季の暑い時は、乾き易い合繊製ズホンに渓流足袋を着用して入溪する事があります。 4-3.あれば便利な道具

4-4.その他の道具

|